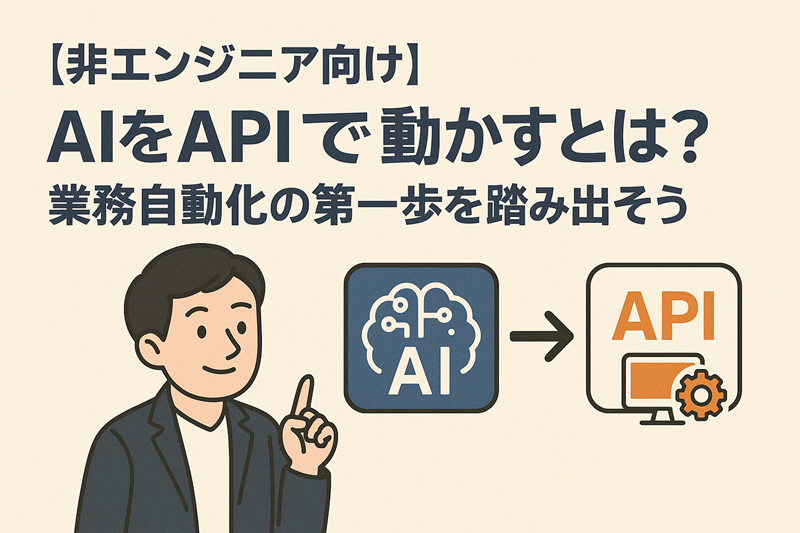

「AIを業務に取り入れたいけど、何から始めればいいか分からない…」

「API連携って言葉は聞くけど、なんだか難しそう…」

中小企業の経営者や現場の担当者の方々から、このような声をよく耳にします。

しかし、実はAIとAPIの連携は、プログラミングの知識がない方でも、驚くほど簡単に、そして非常に低コストで実現できる時代になっています。

ここでは、AIをAPIで動かすということが具体的にどういうことなのか、そしてそれがあなたのビジネスをどう変えるのか、専門用語をできるだけ使わずに、分かりやすく解説していきます。

この記事を読み終える頃には、きっとあなたもそう感じ、業務効率化への大きな一歩を踏み出したくなるはずです。

そもそも「API」って何?レストランに例えてみよう

API(エーピーアイ)とは、「Application Programming Interface(アプリケーション・プログラミング・インターフェース)」の略です。

…と言われてもピンと来ませんよね。

レストランで食事をするところを想像してみてください。

- あなた(利用者):おいしい料理が食べたい人

- キッチン(サービス提供者):料理を作る場所

- ウェイター(API):あなたとキッチンをつなぐ役割

あなたはメニューを見て、ウェイターに「このパスタをください」と注文します。

するとウェイターは、あなたの注文をキッチンに伝え、出来上がったパスタをあなたの元へ運んできてくれます。

この「ウェイター」の役割こそがAPIです。

あなたはキッチンの料理人と直接話したり、調理方法を知らなくても、ウェイターを介して「料理を注文し、受け取る」という目的を達成できます。

ITの世界でも同じです。

あるソフトウェア(例:自社の顧客管理システム)が、別のソフトウェア(例:ChatGPT)の機能を使いたい時に、APIという「ウェイター」を介して「こういうデータが欲しい」「この文章を要約して」といったリクエストを送り、結果を受け取ります。

つまりAPIとは、異なるシステムやサービス同士を繋ぐための「窓口」や「接着剤」のようなものだと考えてください。

AIをAPIで動かすと、何がスゴイの?3つのメリット

では、このAPIを使ってAI(特にChatGPTのような生成AI)を動かすと、具体的にどんな良いことがあるのでしょうか?メリットは大きく3つあります。

1. 面倒な定型業務を「全自動化」できる

毎日繰り返している単純作業や定型業務はありませんか?

API連携を使えば、それらをAIに任せて自動化できます。

- 問い合わせメールへの一次返信を自動生成

- 会議の音声データを自動で文字起こし&要約

- 顧客アンケートの結果を自動で分析・グラフ化

これまで人が時間をかけて行っていた作業をAIが代行してくれるため、従業員はより創造的で付加価値の高い仕事に集中できます。

結果として、人件費の削減や生産性の向上に直結します。

2. いつも使っているツールが「賢く」なる

API連携の素晴らしい点は、今使っているシステムやツールを捨てずに、AIの能力だけを「後付け」できることです。

- ExcelやGoogleスプレッドシートにAIを連携させ、大量のデータ分析やレポート作成を自動化する。

- SlackやMicrosoft TeamsなどのチャットツールにAIを連携させ、社内からの質問に自動応答するFAQボットを構築する。

- 自社のウェブサイトにAIチャットボットを組み込み、24時間365日の顧客対応を実現する。

使い慣れたツールがAIの力でパワーアップすることで、導入のハードルも低く、現場の抵抗感も少なく済みます。

3. まったく新しい「サービス」や「価値」を生み出せる

API連携は、既存業務の効率化だけでなく、新しいビジネスチャンスの創出にも繋がります。

- 不動産業:物件情報とAIを連携させ、顧客の希望に合わせた紹介文を自動生成する。

- 教育業:生徒の学習データとAIを連携させ、一人ひとりに最適化された学習プランを提案する。

- マーケティング業:広告のキャッチコピーやデザイン案をAIに複数パターン生成させ、効果測定を高速化する。

自社の持つデータや強みと、最新のAI技術を組み合わせることで、これまでになかった革新的なサービスや顧客体験を提供できるようになります。

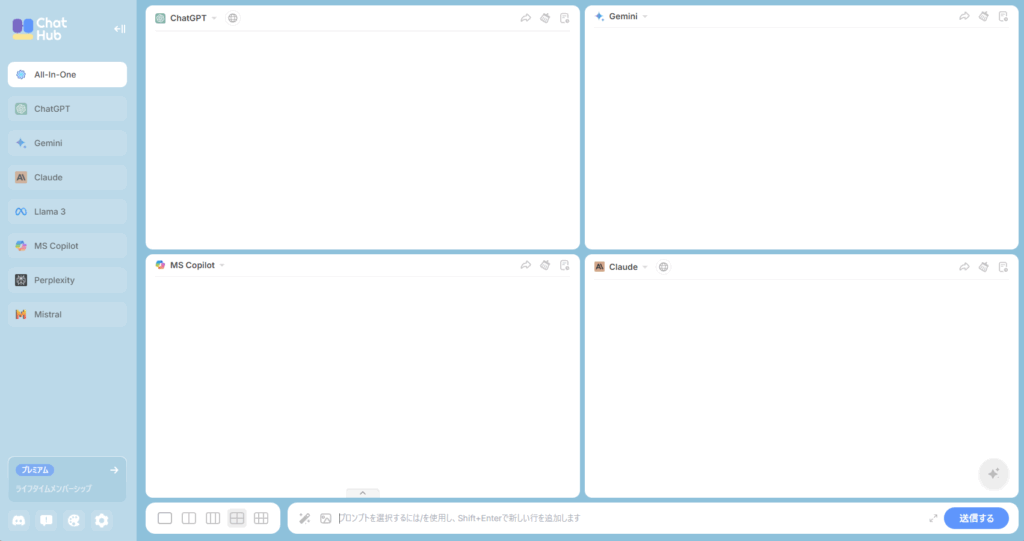

【プログラミング不要】ZapierでAI×API連携を体験してみよう!

「メリットは分かったけど、やっぱり設定が難しいんじゃ…?」

ご安心ください。今は「Zapier(ザピアー)」や「Make(メイク)」といった、プログラミング不要で様々なサービスを連携できる「ノーコードツール」があります。

今回は、世界で最も利用されているZapierを使って、具体的な連携例をステップ・バイ・ステップで見ていきましょう。

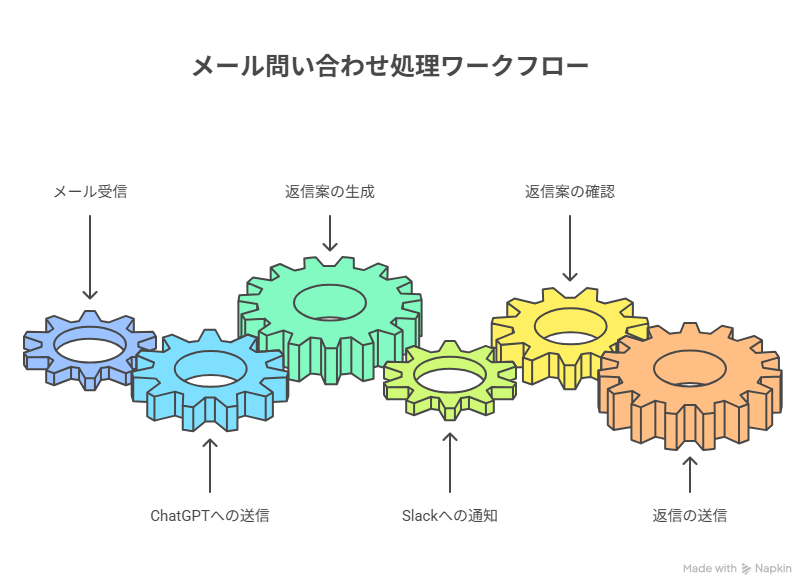

具体例1:Gmailに来た問い合わせにChatGPTが返信案を自動作成し、Slackに通知

これは、カスタマーサポートの初動対応を自動化する非常に実用的な例です。

【連携の全体像】

- トリガー(きっかけ):Gmailに「問い合わせ」というラベルが付いたメールが届く。

- アクション1:そのメールの内容をChatGPTに送り、「丁寧な返信案を作成してください」と依頼する。

- アクション2:ChatGPTが作成した返信案を、担当者のSlackチャンネルに通知する。

- 担当者の作業:Slackで返信案を確認し、必要であれば少し修正して、顧客に返信する。

【設定のステップ(Zapier画面のイメージ)】

- Zapierにログインし、「Create Zap」をクリック

- Trigger(トリガー)を設定

- App:Gmail

- Event:New Labeled Email(新しいラベル付きメール)

- アカウントを連携し、対象のラベル(例:「問い合わせ」)を選択します。

- Action(アクション)1を設定

- App:OpenAI (ChatGPT)

- Event:Conversation

- アカウントを連携し、Actionの詳細設定画面で以下のように指示を出します。(プロンプトの設定)

- User Message:

[Gmailの本文データを挿入] - Assistant Instructions:「あなたは弊社のカスタマーサポート担当です。以下の問い合わせメールに対して、丁寧で分かりやすい返信文のドラフトを作成してください。」

- User Message:

- Action(アクション)2を設定

- App:Slack

- Event:Send Channel Message(チャンネルにメッセージを送る)

- アカウントを連携し、通知したいチャンネルやメッセージ内容を設定します。

- Message Text:「新しい問い合わせへの返信案です。\n\n[ChatGPTが生成した返信案を挿入]」

これだけで設定は完了です。一度設定してしまえば、あとは24時間365日、この仕組みが自動で働き続けてくれます。

担当者がメールボックスに張り付く必要がなくなり、返信漏れも防げます。

その他の連携アイデア

Zapierのようなノーコードツールを使えば、アイデア次第で様々な業務を自動化できます。

- Googleフォームのアンケート回答をChatGPTで要約・感情分析し、Googleスプレッドシートに記録する。

- Zoomのクラウドレコーディングが完了したら、音声データを文字起こしAI(Whisper)でテキスト化し、議事録の要約をChatGPTで作成してGoogleドキュメントに保存する。

- Webサイトのチャットボット(Tidioなど)にChatGPTを連携させ、より人間らしい自然な対話を実現する。

どんなAIがAPIで使えるの?主要なサービスを紹介

APIで利用できる生成AIは、テキスト生成以外にもたくさんあります。

目的に合わせて使い分けることで、活用の幅が大きく広がります。

| 分類 | 代表的なAIサービス(API提供元) | 主な活用例 |

| テキスト生成 | GPT-4o, GPT-4 (OpenAI) | メール作成、企画書作成、議事録要約、プログラミング補助 |

| Gemini 1.5 Pro (Google) | Googleサービスとの連携、長文読解、多言語翻訳 | |

| Claude 3 (Anthropic) | より自然で倫理的な対話、専門的な文章作成 | |

| 画像生成 | DALL-E 3 (OpenAI) | ブログのアイキャッチ画像、広告バナー、プレゼン資料の図解 |

| Stable Diffusion (Stability AI) | 高品質で多様なスタイルの画像生成、デザインの試作 | |

| 音声生成・認識 | ElevenLabs | 非常に自然な人間のような音声で、動画のナレーションを作成 |

| Whisper (OpenAI) | 高精度な音声認識で、会議やインタビューの文字起こし | |

| Google Cloud Speech-to-Text | 多言語に対応した音声認識 |

これらのAIは、それぞれ性能や料金、得意なことが異なります。

最初は最も汎用性の高いOpenAIのAPIから試してみるのがおすすめです。

利用を始める前に知っておきたい準備と注意点

非常に便利なAIのAPIですが、利用する上でいくつか押さえておくべき点があります。

準備:APIキーの取得と料金

AIのAPIを利用するには、各サービスのウェブサイトでアカウントを登録し、「APIキー」という特別な文字列を取得する必要があります。

このAPIキーが、あなたのシステムとAIサービスを繋ぐ「合鍵」の役割を果たします。

APIキーは、絶対に他人に知られないように厳重に管理してください。

料金体系は、ほとんどのサービスで「従量課金制」が採用されています。

これは、電気代や水道代のように、使った分だけ料金が発生する仕組みです。

- テキスト生成AI:処理した文字数(トークン数)に応じて課金

- 画像生成AI:生成した画像の枚数やサイズに応じて課金

多くのサービスには無料利用枠が設定されているため、まずはその範囲内で試してみることができます。

しかし、本格的に利用する場合は、意図せず高額な請求が発生しないよう、各サービスの管理画面で利用状況や上限額をこまめに確認することが重要です。

注意点:AIの限界とセキュリティ

生成AIは、時々もっともらしい嘘の情報を生成することがあります。これを「ハルシネーション」と呼びます。AIが生成した文章やデータは、必ず人間が最終確認し、ファクトチェックを行う癖をつけましょう。

APIを介してAIに情報を送る際は、個人情報や企業の機密情報を安易に含めないように注意が必要です。サービスによっては、送信したデータがAIの学習に使われる場合があります。機密情報を扱う場合は、データが学習に使われない設定(オプトアウト)が可能なサービスを選ぶなどの対策が必要です。

「とりあえずAIを導入しよう」ではなく、「どの業務の、どの部分を、どのように効率化したいのか」という目的を明確にすることが成功の鍵です。まずはスモールスタートで特定の業務から試してみて、効果を検証しながら徐々に対象を広げていくのが良いでしょう。

まとめ:AIのAPI連携は、未来の働き方への扉

今回は、AIをAPIで動かす方法について、非エンジニアの方にも分かりやすく解説しました。

- APIはシステム同士を繋ぐ「ウェイター」のようなもの。

- AIとAPIを連携させると、業務の自動化、既存ツールの強化、新サービスの創出が可能になる。

- Zapierなどのノーコードツールを使えば、プログラミング不要で誰でも簡単に始められる。

- まずは無料枠を使い、特定の業務で「小さく試して、大きく育てる」のが成功のコツ。

AIのAPI連携は、もはや一部のエンジニアだけのものではありません。

アイデアと少しの知識があれば、誰でもその恩恵を受けることができる強力なツールです。

「難しそう」という食わず嫌いをやめて、まずはこの記事で紹介したような簡単な連携から試してみてはいかがでしょうか。

そこから得られる業務効率化の効果は、きっとあなたのビジネスを次のステージへと押し上げる大きな力となるはずです。