「AIと聞いて、なんだか難しそう…」

「うちの会社には関係ない最先端技術でしょ?」

もし、あなたがそう感じているなら、非常にもったいない。

生成AIは、もはや一部の専門家だけのものではありません。

正しく理解し、賢く使えば、日々の業務を劇的に効率化し、あなたのビジネスに新たな可能性をもたらす強力なパートナーとなり得ます。

このコラムでは専門用語はできるだけかみ砕き、中小企業の経営者様、営業や開発、事務職の皆様、そして個人事業主の方々が、明日からすぐに実践できる知識とテクニックを凝縮しています。

この記事を読み終える頃には、「AIは難しくない、知ってしまえばこんなに利用価値が高いのか!」と感じていただけるはずです。

さあ、あなたのビジネスを加速させるための第一歩を、一緒に踏み出しましょう。

生成AIは何が得意で何が得意でないのか

AIという言葉のイメージが先行し、「何でもできる魔法の箱」のように思われがちですが、まずはその正体を正しく理解することから始めましょう。

AIという大きな存在の大枠を掴むことが、活用の第一歩です。

生成AIとは、あなたの「超優秀なアシスタント」

生成AI(Generative AI)をものすごく簡単に言うと、「膨大な量の文章や画像データを学習し、それらを元に新しいコンテンツを“生成”するAI」のことです。

まるで、世界中の本を読破し、あらゆる知識を持つ博識なアシスタントのような存在をイメージしてください。

このアシスタントに「こんなテーマで文章を書いて」「このアイデアを膨らませて」とお願いすると、学習した知識を組み合わせて、新しい文章やアイデアを生み出してくれるのです。

生成AIが得意なこと

この優秀なアシスタントは、特に以下のような作業を得意とします。

- 文章作成・編集: メールや議事録の作成、企画書のたたき台、ブログ記事の執筆、キャッチコピーのアイデア出しなど。

- 要約・翻訳: 長文の報告書やウェブサイトの内容を短くまとめたり、外国語のメールを瞬時に翻訳したりできます。

- アイデア出し(ブレインストーミング): 新規事業のアイデアや、イベントの企画、問題解決のための切り口などを、壁打ち相手として無限に出してくれます。

- 簡単なコード生成: Excelのマクロ作成や、ウェブサイトの簡単な修正など、プログラミングの補助もこなします。

- 画像生成: 「青空の下でリンゴを持つ手」のような具体的な指示で、プレゼン資料やSNS投稿に使える画像を生成できます。今では動画生成もしてくれます。

生成AIが“得意でない”こと(重要!)

一方で、このアシスタントには弱点もあります。

これを理解しておくことが、AIとの上手な付き合い方の鍵となります。

- 事実確認(平気で嘘をつく): 生成AIは、学習データに基づいて「それらしい」文章を作るのが得意なため、時として事実に基づかない情報(ハルシネーションと呼ばれます)を、さも本当かのように生成します。最新情報や専門的な内容のファクトチェックは、必ず人間が行わなければなりません。

- 複雑な論理的思考や計算: 2+3のような簡単な計算はできますが、複雑な数学の問題や、高度な論理パズルを解くのは苦手です。

- 文脈や常識の完全な理解: 人間が持つ「暗黙の了解」や「場の空気」といった、言葉にされていないニュアンスを汲み取るのはまだ完璧ではありません。

- 本当の意味での創造: 既存の知識の組み合わせは得意ですが、世の中に全く存在しないゼロイチの概念や芸術を生み出すことはできません。

生成AI活用のファーストステップ

生成AIの特性が掴めたら、次はいよいよ実践です。

世の中には多種多様なAIツールが存在します。

ここでは、その中から自分に合ったツールを選び、日々の業務に組み込むための思考法を解説します。

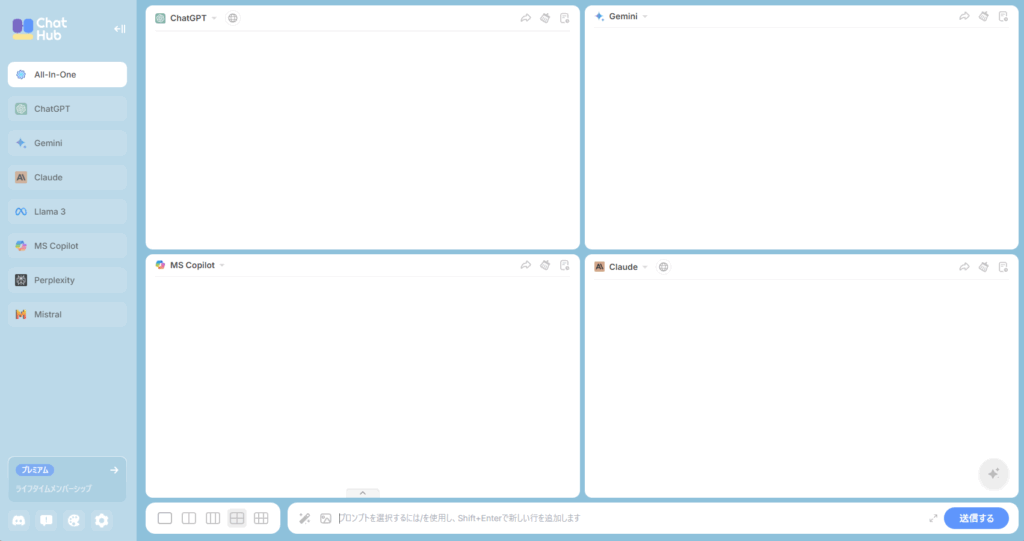

ツールの海を泳ぎ切る!代表的なAIツール

まずは、現在主流となっている代表的なテキスト生成AIを知っておきましょう。それぞれに個性があります。

| 生成AI名 | 特徴 | 得意分野 |

|---|

| ChatGPT(OpenAI) | 会話形式で情報提供・文章生成。文脈理解力が高い。GPT-4ではマルチモーダル対応(画像・音声)。 | ブログ記事、企画書、顧客対応文、要約、プログラミング補助など |

| Claude(Anthropic) | 長文処理能力に強く、対話の安全性と倫理性に配慮。より自然な会話スタイル。 | 契約書や論文の要約・分析、内部資料作成、教育目的の対話 |

| Gemini(Google) | Google検索と連携し最新情報を提供可能(ブラウザ連携)。多言語に強い。 | 検索支援、事実確認、翻訳、メール作成、プレゼン資料作成 |

| Copilot(Microsoft) | Microsoft Officeと連携。Word・Excel・PowerPoint上で活用できる。 | ビジネス文書の自動作成、Excel分析、プレゼン構成、業務効率化 |

| Midjourney | 高品質で芸術的な画像生成に特化。テキストから詳細なビジュアルを生成。 | イラスト、広告用画像、コンセプトアート、SNS投稿ビジュアル |

| DALL·E(OpenAI) | テキストから写真風〜イラスト風まで画像生成。画像編集機能も搭載(Inpainting)。 | サムネイル、説明図、プロダクトイメージ、合成画像 |

| Stable Diffusion | オープンソースで自由度が高い。ローカル環境での画像生成が可能。 | イラスト制作、AIアート、カスタムモデル活用によるアニメ風・特化画像生成 |

| Suno AI | 簡単なプロンプトから楽曲を自動生成。歌詞やスタイルもカスタマイズ可能。 | BGM制作、動画用音楽、ジングル作成 |

| Runway Gen-2 | テキストや画像から動画を生成。AI動画編集も可能。 | プロモーション動画、イメージ動画、AIムービー生成 |

| Notion AI | メモ・タスク管理アプリ「Notion」に統合。文章の要約や改善提案など。 | 会議メモ、ドキュメントの整理、要点抽出 |

| Genspark(日本発) | 生成AIをビジネス業務で即活用できるように設計。国産で日本語対応が高精度。社内導入も安心。 | 社内文書の自動作成、議事録要約、業務マニュアル作成、定型文生成 |

この他にも、デザイン案やSNS投稿用の画像を生成する画像生成AI(Stable Diffusionなど)や、ナレーション音声を作る音声生成AIなど、用途に特化したツールも多数存在します。

生成AIツールの選び方

「どれを使えばいいの?」と迷ったら、以下の3つのポイントで考えてみましょう。

- 目的を明確にする: まず「何をしたいか」が重要です。日常的な文章作成やアイデア出しならChatGPTやGemini、プレゼン資料作成の補助ならCopilot、といった具合です。

- 使いやすさ: ほとんどのツールは無料で始めることができます。まずはいくつか触ってみて、自分にとってインターフェースが直感的で使いやすいものを選びましょう。

- 得意分野を知る: 最新情報に強い、長文が得意、クリエイティブな表現が豊かなど、ツールの特性を少し調べて、自分の目的に合ったものを選ぶとより効果的です。

業務に活かす「AI思考法」

ツールを手に入れたら、次に重要なのが「考え方」です。

いきなり大きな仕事を丸投げするのではなく、以下の思考法を試してみてください。

- 思考法①「分解」: 自分の仕事を細かく分解し、「この部分はAIに任せられるかも?」と考えてみましょう。例えば「新規顧客向けの提案書作成」という大きなタスクも、以下のように分解できます。

- 顧客の業界動向の調査・要約 → AI向き

- 提案の骨子(構成案)作成 → AI向き

- 各章のたたき台となる文章作成 → AI向き

- 自社の強みと顧客の課題を結びつける核心部分の記述 → 人間が主導

- 最終的な文章の推敲と顧客に合わせた微調整 → 人間が主導

- 思考法②「壁打ち」: 一人で考えていると煮詰まってしまうことはありませんか?そんな時、AIは最高の壁打ち相手になります。アイデアを投げかけると、様々な角度からの意見や新たな視点を返してくれます。

- 思考法③「たたき台」: 真っ白なページを前にして筆が進まない…そんな経験は誰にでもあるはず。まずはAIに「たたき台」を作ってもらいましょう。60点の出来でも構いません。ゼロから作るより、たたき台を修正・改善していく方が、遥かに速く、質の高い成果物を生み出せます。

プロンプトエンジニアリングの基礎

AIを優秀なアシスタントだと解説しましたが、その能力を最大限に引き出すには、上手な「指示の出し方」が不可欠です。

この指示の技術が「プロンプトエンジニアリング」です。難しく聞こえますが、基本を押さえれば誰でも実践できます。

プロンプトとは「AIへの伝え方」

プロンプトとは、あなたがAIに入力する「指示文」や「質問文」のことです。

このプロンプトの質が、AIから返ってくる回答(生成物)の質を直接的に左右します。

まさに、AI活用の肝となるスキルです。

良いプロンプトの基本フレームワーク

漠然と指示を出すのではなく、以下の要素を盛り込むことで、AIはあなたの意図を格段に理解しやすくなります。

- 役割 (Role): AIに特定の専門家になりきってもらう。「あなたはプロのマーケターです」「あなたは経験豊富な経営コンサルタントです」など。

- 指示 (Instruction): 何をしてほしいのかを具体的に伝える。「以下のテーマでブログ記事を作成してください」「メリットとデメリットを比較する表を作成してください」など。

- 文脈 (Context): 背景情報や目的を伝える。「ターゲット読者は中小企業の経営者です」「この企画の目的はコスト削減です」など。

- 制約 (Constraint): 条件を付け加える。「文字数は1000文字程度で」「箇条書きを使ってください」「フレンドリーな口調で」など。

- 出力形式 (Output Format): どのような形で出力してほしいかを指定する。「マークダウン形式で」「CSV形式で」「表形式で」など。

具体的なプロンプト例(Before/After)

このフレームワークを使うと、指示がどれだけ変わるか見てみましょう。

- 悪いプロンプト例(Before):

SNSマーケティングについて教えて→ これでは、あまりにも漠然としていて、教科書的な一般論しか返ってきません。 - 良いプロンプト例(After):

# 役割 あなたは、中小企業向けのSNSマーケティングを専門とするコンサルタントです。 # 指示 当社(事業内容:地方都市の小さなパン屋)が、Instagramを活用して新規顧客を獲得するための、具体的なアクションプランを3つ提案してください。 # 文脈 ターゲット顧客は、パンが好きな20代~40代の女性です。これまでSNSはほとんど活用できていませんでした。予算はあまりかけられません。 # 制約 専門用語は避け、初心者にも分かるように平易な言葉で説明してください。各プランについて、具体的な投稿内容の例も示してください。 # 出力形式 以下の形式で出力してください。 - プラン1: [プラン名] - 概要: - 具体的な投稿例: - プラン2: [プラン名] - 概要: - 具体的な投稿例: - プラン3: [プラン名] - 概要: - 具体的な投稿例:→ このように具体的に指示することで、AIはあなたの状況を理解し、実践的で価値のある回答を生成してくれます。

AI時代のセキュリティと倫理

AIは非常に便利なツールですが、使い方を誤ると情報漏洩や著作権侵害といったリスクにも繋がりかねません。

ここでは、安全にAIを活用するために絶対に知っておくべき必須知識をまとめました。

「入力」する情報の注意点:会社の秘密は守る!

最も注意すべきは、AIに何を入力するかです。

- 機密情報・個人情報を絶対に入力しない: 多くのAIサービスでは、入力された情報がAIの再学習データとして利用される可能性があります。つまり、企業の財務情報、開発中の新製品情報、顧客リスト、個人情報などを入力することは、それらの情報をインターネット上に公開してしまうのと同じくらい危険な行為です。絶対にやめましょう。

- 社内ルールを確認する: 企業によっては、AIの利用に関するガイドラインを定めている場合があります。どのAIツールなら使って良いのか、どのような情報の入力が禁止されているのか、必ず自社のルールを確認しましょう。

「出力」された生成物を利用する際の注意点

AIが作ったからといって、無条件に全て利用できるわけではありません。

- 著作権侵害のリスク: AIが生成した文章や画像が、学習データに含まれる既存の著作物と酷似してしまう可能性があります。特に、生成物を会社のウェブサイトや商品パッケージなどに商用利用する場合は、意図せず著作権を侵害してしまうリスクがないか、慎重な確認が必要です。各AIツールの利用規約を必ず確認しましょう。

- ファクトチェックの徹底: 第1章で触れた「ハルシネーション」を忘れてはいけません。AIが生成した情報、特に統計データや専門的な記述は、必ず信頼できる情報源で裏付けを取る「ファクトチェック」を習慣にしましょう。

- 倫理的な配慮: AIを使って、特定の個人や団体を誹謗中傷するコンテンツや、差別を助長するようなコンテンツを作成してはいけません。また、AIで生成した偽情報(フェイクニュース)を拡散することも、社会的な混乱を招く許されない行為です。

一歩先のAI活用:自動化とその種類

基本をマスターしたら、次はAIにもっと能動的に働いてもらい、業務の「自動化」を進める世界を少し覗いてみましょう。

ここでは、RAG、ファインチューニング、AIエージェントといった、より高度な活用の選択肢について、その概要と使い所を解説します。

① RAG(ラグ):社内情報に詳しいAIを作る技術

RAG (Retrieval-Augmented Generation) とは、簡単に言うと「AIに、社内マニュアルや自社製品カタログといった、外部の“カンニングペーパー”を渡して回答させる技術」です。

- 概要: AIの持つ一般的な知識に加えて、あなたが指定した特定の文書ファイル群(PDF、Wordなど)の中から関連情報を検索(Retrieval)し、その内容に基づいて回答を生成(Generation)します。

- 使い所:

- 社内問い合わせ対応: 経費精算の方法など、社内規定に関する質問に自動で回答するチャットボット。

- 顧客サポート: 自社製品のマニュアルを読み込ませ、使い方に関する質問に24時間365日対応するAI。

② ファインチューニング:AIを"自社流"に染める技術

ファインチューニング (Fine-tuning) とは、「既存のAIモデルに、自社が持つ独自のデータを追加で学習させ、“自社専用”にカスタマイズすること」です。

- 概要: 例えば、自社の過去のメルマガやプレスリリースを大量に学習させることで、AIが自社特有の言い回しや文体を再現できるようになります。

- 使い所:

- ブランドイメージの統一: 企業ブログやSNS投稿の文章を、常に一貫したトーン&マナーで生成する。

- 専門分野への特化: 法律や医療など、専門用語が多用される業界の文書作成を効率化する。

③ AIエージェント:自律的に動くAIアシスタント

AIエージェント (AI Agent) とは、「与えられた目標に対して、AIが自ら計画を立て、必要なタスクを連続して実行してくれる“自走するAI”」です。

- 概要: 「競合他社Aの新製品について調査し、強みと弱みを分析してレポートにまとめて」と指示するだけで、AIが自律的にウェブを検索し、情報を整理し、分析し、レポートを作成するといった動きをします。

- 使い所: まだ発展途上の技術ですが、将来的には市場調査、出張の手配、スケジュール管理といった一連の業務を丸ごと任せられるようになると期待されています。

AI時代を生き抜くための情報収集術

生成AIの世界は日進月歩です。昨日できなかったことが今日できるようになる、そんな変化の激しい時代において、基礎を学んだ後に重要になるのが「継続的な情報収集」です。

情報の波に乗り遅れないために

全てを完璧に追いかける必要はありません。

大切なのは、自分の仕事に関連する分野にアンテナを張り、信頼できる情報源から効率的にインプットし続けることです。

信頼できる情報源の例

- AI開発企業の公式情報: OpenAI(ChatGPT)、Google(Gemini)、Anthropic(Claude)などの公式ブログや発表は、最も正確な一次情報です。

- 国内外のテクノロジー系メディア: ITmedia、TechCrunch Japan、もしくは海外のThe Vergeといったメディアは、最新のAIトレンドを分かりやすく解説してくれます。

- 専門家のSNS: X(旧Twitter)などで、信頼できるAI研究者や、ビジネス活用に詳しい専門家をフォローしておくと、質の高い情報が自然と流れてきます。

効率的なキャッチアップ術

- ニュースレターを活用する: 毎日大量のニュースを追うのが大変な方は、AI関連の良質な情報を週に1〜2回まとめて届けてくれるニュースレターを購読するのがおすすめです。

- AIに要約させる: 気になるけれど読む時間がない長い記事やレポートは、ChatGPTなどのAIにURLを渡して「この記事を3行で要約して」とお願いしましょう。効率的に概要を掴めます。

- コミュニティに参加する: 同じようにAI活用に関心を持つ人々が集まるオンラインコミュニティや勉強会に参加すると、有益な情報交換ができます。

おわりに

「生成AI活用の教科書」を最後までお読みいただき、ありがとうございます。

生成AIが、遠い未来の話ではなく、あなたの仕事をすぐ隣で力強くサポートしてくれる身近なパートナーであることを、少しでも感じていただけたでしょうか。

重要なのは、完璧を目指さないことです。

まずは、今日学んだことの中から一つでもいいので、試してみてください。

日々のメール作成、ちょっとしたアイデア出し、何でも構いません。

その小さな一歩が、あなたの仕事のやり方を大きく変え、未来の大きな飛躍へと繋がっていくはずです。

AIは、決して難しくありません。

さあ、あなたの優秀なアシスタントに、最初の仕事をお願いしてみましょう。