「最近、ニュースや取引先との会話で『LLM』とか『プロンプト』って言葉をよく聞くけど、正直なんのことかよく分からない…」

「ChatGPTは少し使ってみたけど、AIの仕組みはチンプンカンプンだ…」

「今さら『それ、どういう意味ですか?』とは聞きづらい…」

このように感じている中小企業の経営者やビジネスパーソンの皆様、ご安心ください。

あなただけではありません。AI技術は日進月歩で進化しており、新しい用語が次々と生まれています。

しかし、これらの用語を正しく理解することは、AIを単なる「流行りのツール」としてではなく、自社のビジネスを成長させるための「強力な武器」として使いこなすための第一歩です。

この記事では、ビジネスで生成AIを活用する上で「これだけは知っておきたい」という必須の専門用語を、専門知識がない方にもご理解いただけるよう、できるだけ分かりやすい言葉と具体例で解説します。

この記事を読み終える頃には、AI関連のニュースや会話がスムーズに理解できるようになり、自信を持ってAI活用の世界に飛び込めるようになっているはずです。「専門用語アレルギー」を克服し、AIを味方につけましょう!

第1章:まずは基本の「キ」!生成AIの全体像を知るための用語

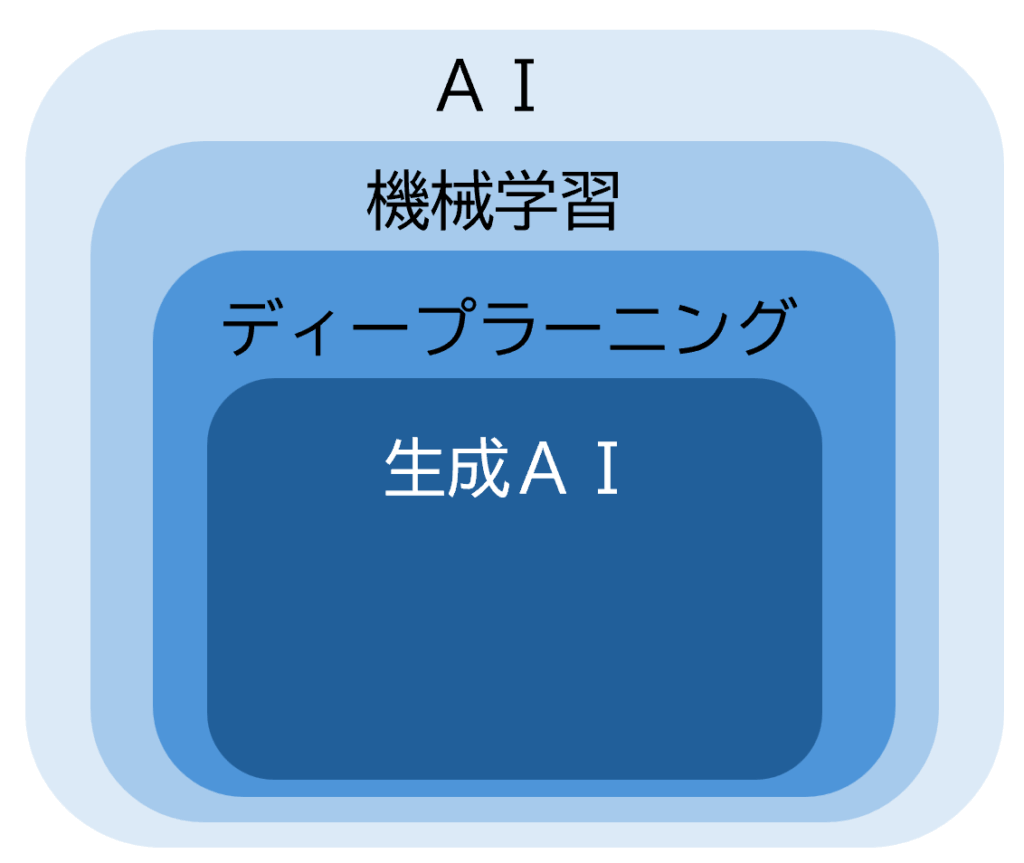

まず、生成AIがどのような位置づけの技術なのか、全体像を把握するための基本的な用語から見ていきましょう。

これらはよく混同されがちですが、関係性を知るとスッキリ理解できます。

1. 人工知能(AI:Artificial Intelligence)

人間のように「考える」ことを目指す、コンピューター技術の総称。

AIは、特定の技術を指す言葉ではなく、非常に広い概念です。

人間が行う「学習」「推論」「判断」といった知的活動をコンピューターで模倣しようとする試みや技術全体が「AI」と呼ばれます。

お掃除ロボットのセンサーや、スマートフォンの顔認証なども、広い意味ではAIの一種です。

まさに、すべての親玉となる言葉です。

2. 機械学習(Machine Learning)

AIに「データから学ばせる」ための具体的な手法。

AIという大きな目標を実現するための一つのアプローチが「機械学習」です。

人間が一つ一つルールを教え込むのではなく、コンピューター自身が大量のデータ(お手本)からパターンや法則性を見つけ出し、自ら学習していくのが特徴です。

例えば、「猫の画像」を大量に見せることで、コンピューターが「猫とはどういうものか」を学び、新しい画像を見ても猫かどうかを判断できるようになる、といった技術がこれにあたります。

3. ディープラーニング(深層学習:Deep Learning)

機械学習をさらに進化させた、よりパワフルな学習方法。

ディープラーニングは、機械学習の中の一つの分野です。人間の脳の神経回路(ニューラルネットワーク)の仕組みを模倣した、より複雑で大規模なネットワーク(ディープニューラルネットワーク)を使います。

これにより、従来の機械学習では難しかった、より複雑で曖昧な特徴も自動で捉えられるようになりました。

今日の音声認識や画像認識、そして次にご紹介する「生成AI」の目覚ましい発展は、このディープラーニング技術の進化によって支えられています。

4. 生成AI(ジェネレーティブAI:Generative AI)

新しいものをゼロから「創り出す」ことができるAI。

そして、この記事の主役である「生成AI」です。これはディープラーニングの応用技術の一つで、学習したデータをもとに、全く新しいオリジナルのコンテンツ(文章、画像、音楽、プログラムコードなど)を生成することができます。

これまでのAIが主に「認識」「分類」「予測」を得意としていたのに対し、生成AIは「創造」の領域に足を踏み入れた画期的な技術です。

ChatGPTや画像生成AIなどがこれにあたります。

【この章のまとめ】用語の関係性はマトリョーシカ人形!

これらの用語の関係は、ロシアの民芸品「マトリョーシカ人形」をイメージすると分かりやすいです。

- AI(人工知能)という一番大きな枠があり、

- その中に機械学習という枠が、

- さらにその中にディープラーニングという枠が、

- そして、ディープラーニングという技術を使って生成AIという新しい能力が生まれた、という構造になっています。

AI > 機械学習 > ディープラーニング > 生成AI

この関係性を押さえておくだけで、AI関連のニュースがグッと理解しやすくなりますよ。

第2章:テキスト生成AIを理解するカギ!「大規模言語モデル」関連の用語

次に、ChatGPTのような文章を生成するAIの「頭脳」にあたる部分を理解するための用語を見ていきましょう。

5. 大規模言語モデル(LLM:Large Language Model)

ChatGPTなどの「頭脳」そのもの。超巨大な言語データベース。

LLMは、インターネット上の膨大なテキストデータをディープラーニングによって学習したAIモデルのことです。

人間が書いた文章を大量に読み込むことで、「この単語の後には、次はこの単語が来やすい」という言葉の繋がりや文脈、さらには世界の様々な知識や概念を統計的に学習しています。

私たちがChatGPTに質問を投げかけると、LLMがその質問の意図を汲み取り、学習した知識の中から最も「それらしい」言葉の続きを予測して、自然な文章を生成してくれるのです。

まさに、テキスト生成AIの心臓部と言えるでしょう。

6. モデル(Model)

AIの具体的な「製品名」や「バージョン名」。

「LLM」がAIの種類を指す言葉だとすれば、「モデル」は個別のAI製品やそのバージョンを指します。

例えば、OpenAI社のChatGPTには「GPT-4o」や「GPT-3.5」といったモデルがあり、Google社のGeminiには「Gemini 1.5 Pro」といったモデルがあります。

同じ車でも、トヨタの「プリウス」や「カローラ」といった車種があり、さらに年式によって性能が違うのと同じように、AIもモデルによって性能や得意なことが異なります。

7. パラメータ(Parameter)

AIの賢さや性能を示す指標の一つ。

パラメータとは、AIモデルが学習を通じて調整する内部の「変数」のことです。

…と言っても難しいですよね。これは、「AIの脳細胞の数」や「知識の引き出しの数」のようなものだと考えてください。

一般的に、このパラメータの数が多いほど、AIはより複雑な言語パターンを学習でき、高性能で賢くなる傾向があります。

ニュースなどで「パラメータ数が1兆を超えるモデルが登場」といった表現がされるのは、そのAIの規模や性能の大きさを示しているのです。

8. プロンプト(Prompt)

あなたがAIに入力する「指示文」や「命令文」。

これは、生成AIを使う上で最も重要で、誰もが直接触れることになる用語です。

AIに何をしてほしいのかを伝えるためのテキストが「プロンプト」です。

AIの性能を最大限に引き出せるかどうかは、このプロンプトの質にかかっていると言っても過言ではありません。

「ブログ記事を書いて」という曖昧な指示よりも、「中小企業の経営者向けに、DX化のメリットを分かりやすく解説する1500字程度のブログ記事を、親しみやすい口調で書いてください」のように、具体的で明確なプロンプトを与える方が、遥かに質の高い結果が得られます。

良いプロンプトを書く技術は「プロンプトエンジニアリング」と呼ばれ、今後ますます重要になるスキルです。

【この章のまとめ】AIとの対話の流れ

ここまでの用語を使うと、AIとの対話は以下のように整理できます。

あなたが「プロンプト(指示文)」を入力すると、ChatGPTなどのサービスが、その内部にある「モデル(例:GPT-4o)」を呼び出します。モデルは、膨大な「パラメータ(知識の引き出し)」を使って、あなたの指示に最も適した回答を生成する、という流れです。

第3章:生成AIを使いこなすための重要キーワード

最後に、生成AIを安全かつ効果的に使いこなすために知っておきたい、一歩進んだキーワードをご紹介します。

9. ハルシネーション(Hallucination)

AIが生成する「もっともらしい嘘」。

ハルシネーションは「幻覚」という意味の英単語で、生成AIが事実に基づかない情報を、あたかも真実であるかのように生成してしまう現象を指します。

AIは事実を知っているわけではなく、あくまで学習データから「次に来そうな単語」を予測しているだけなので、このようなことが起こります。

対策は、「AIの回答は鵜呑みにせず、必ずファクトチェック(事実確認)を行うこと」です。

特に重要な情報については、出典を確認する癖をつけましょう。

10. ファインチューニング(Fine-tuning)

AIを自社専用に「再教育・カスタマイズ」すること。

ファインチューニングとは、既存のLLM(汎用的な知識を持つAI)に対して、自社独自のデータ(マニュアル、過去の問い合わせ履歴、専門文書など)を追加で学習させることです。

これにより、AIは業界特有の専門用語や、自社独自の言い回しを理解できるようになります。

例えば、自社の製品知識を完璧に覚えた問い合わせ対応AIを作ったり、特定の文体でメールを作成するAIを育成したりすることが可能になります。

11. RAG(ラグ:Retrieval-Augmented Generation)

AIに「カンペ(資料)」を見せながら回答させる技術。

RAGは、ハルシネーション対策や、AIに最新情報を扱わせるための非常に有効な技術として注目されています。

ユーザーから質問があった際に、まずその質問に関連する情報を、指定された文書(最新のニュース記事、社内規定、PDFマニュアルなど)から検索(Retrieval)します。

そして、その検索してきた情報(カンペ)を参考資料としてAIに渡し、それに基づいて回答を生成(Generation)させる仕組みです。

これにより、AIが元々知らない情報についても、正確に答えられるようになります。

12. マルチモーダルAI(Multimodal AI)

テキスト、画像、音声など「複数の種類」の情報を扱えるAI。

「モーダル」とは情報の種類(形式)のことです。

これまでのAIはテキストならテキスト、画像なら画像と、単一のモーダルしか扱えませんでした。

一方、マルチモーダルAIは、テキスト、画像、音声、動画などを組み合わせて同時に理解し、生成することができます。

例えば、スマートフォンのカメラで写した野菜を見て「この野菜を使ったレシピを教えて」と声で質問したり、グラフの画像をアップロードして「このグラフを分析して報告書を作って」と指示したりすることが可能になります。

最新の「GPT-4o」や「Gemini」は、このマルチモーダル対応が大きな特徴です。

13. API(エーピーアイ:Application Programming Interface)

AIの機能を、自社のシステムやアプリに「組み込む」ための接続口。

APIとは、あるソフトウェアの機能の一部を、外部の別のソフトウェアから呼び出して利用するための「窓口」や「接続口」のことです。

例えば、OpenAIはChatGPTの機能をAPIとして提供しています。

これを利用することで、自社で使っている顧客管理システムにChatGPTの要約機能を追加したり、ウェブサイトに自動応答チャットボットを設置したり、といったことが可能になります。

業務自動化やDX推進において、非常に重要な役割を果たします。

まとめ:用語は「魔法の呪文」ではなく「道具の取扱説明書」

今回は、ビジネスで生成AIを活用する上で知っておきたい必須用語を解説しました。

多くの用語が出てきて、少し難しく感じたかもしれません。

しかし、これらの用語はAIという「魔法」を解き明かすための呪文ではありません。

AIという「非常に便利な道具」の取扱説明書に書かれている言葉です。

道具の仕組みや部品の名前を知ることで、その道具をより安全に、より効果的に使いこなせるようになります。AIも全く同じです。

一番の近道は、実際に使ってみることです。

まずはChatGPTなどのAIツールを開き、「プロンプト」という言葉を意識して、AIに色々な指示を出してみてください。